오늘은 시험과 관련된 한자인 대책, 죽책, 산통, 고시, 고사, 고과, 낙방, 낙제, 장원급제(어사화), 난장판(난장판의 유래)에 대해서 설명하겠습니다. 수능일을 며칠 앞두고 있는데요. 시험은 늘 긴장되고 마음이 조마조마 하며 어렵기 마련입니다. 시험과 관련된 한자에도 이런 특성이 담겨 있습니다. 차례대로 살펴보겠습니다.(참고-살아있는 한자교과서, 정민 박수밀, 박동욱, 강민경 지음)

시험과 관련된 한자, 대책(對策)

대책(對대답할 대, 策채찍 책)

1. 어떤 일에 대처할 계획이나 수단.

2. 조선 때 시정의 문제를 제시하고,그 대책을 논의하게 한 과거 시험의 한 가지.

대책(對策)은 예전 과거 시험에서 인재를 선발하는 시험 방식의 하나였습니다. 책(策)은 종이가 없던 시절, 글씨를 쓰던 대나무 조각을 가리킵니다. 과거 시험 문제를 이 댓가지에 써서 응시자에게 주면, 응시자는 이에 대한 자신의 생각을 써서 제출했습니다. 즉, 대책(對策)은 시험 문제에 대한 시험 답안을 의미합니다.

이 대책은 요즘으로 하면 논술 시험과 형식이나 내용이 거의 같았습니다. 하지만 문제는 오히려 지금보다 더 복잡하였는데 주로 당시에 급선무로 해야 할 시무에 관련된 내용이나, 경전의 의미를 따지는 내용들이 출제되었습니다.

이러한 대책 보다 조금 더 어려운 시험인 사책(射策)이 있었습니다. 중국 한나라 때 인재 선발 방법 중 하나이며, 경전 중에서 어려운 대목과, 대답하기 힘든 여러 문제들을 책(策)에다 써서 문제가 보이지 않게 통 속에 넣고 이 중 하나를 뽑아 나온 문제를 그 자리에서 풀이하게 해서 우열을 가렸습니다. 마치 화살통에서 화살을 하나씩 꺼내는 방식과 같아 사책이라 했습니다.

시험과 관련된 한자, 죽책(竹策)과 산통(算筒)

죽책(竹대나무 죽, 策채찍 책)

죽책은 댓가지에 경전의 내용을 써 놓은 것입니다. 경전의 한 대목만 적어 놓고 그것을 뽑아 앞 구절을 채워 암송했습니다.

이와 비슷한 방법으로 산통이 있습니다.

산통(算셀 산, 筒대통 통)

산통은 장님이 점을 칠 때 나무 조각으로 만든 산가지를 넣는 통입니다. 이런 산가지에는 1에서 8까지의 숫자가 젹혀있는데요, 이것을 산통에 넣고 흔들어 점괘를 만들었습니다. 다 되어가는 일이 갑자기 어그러졌을 때 '산통 다 깨졌다'고 하는데요. 산통이 깨지면 점을 칠 수가 없는 것에서 비롯된 말입니다.

*산통을 깨다.(관용구)

다 된 일을 이루지 못하게 뒤틀다.

*산통이 깨지다.(관용구)

다 된 일이 뒤틀리다.

시험과 관련된 한자, 고시(考試), 고사(考査), 고과(考課),

고시(考상고할 고, 試시험할 시)

고시, 고사, 고과에는 모두 한자 고(考)자가 들어 있습니다. 고(考)는 살핀다는 뜻이고, 시(試)는 시권(試券), 즉 시험 답안지입니다. 그러므로 고시는 시험 답안지를 살핀다. 즉 답안을 채점한다는 뜻이며, 답안을 채점하면 성적이 나오고 등수가 결정되므로 현재는 시험과 같은 뜻으로 쓰이고 있습니다.

고사(考상고할 고, 査사실 사)

고사는 살펴서 조사한다는 뜻입니다. 즉, 중간에 학업 성취도를 설펴보는 시험입니다. 그러므로 학교에서 보는 시험은 '고시'라 하지 않고 중간 고사, 기말 고사라 합니다.

고과(考상고할 고, 課매길 과)

과(課)는 성적의 등급을 의미합니다. 그러므로 고과란 등수가 얼마나 되는지 살피는 것입니다. 옛날에는 관리의 승진을 고과에 따라 성적을 매겨서 결정했는데요. 이러한 고과에는 덕행이 있는지, 행실이 청렴하고 신중한 지, 일 처리는 공명무사한지, 업무에 부지런하고 게으르지 않은 지를 항목에 두고 평가했습니다. 현재 회사에서도 인사 고과표가 있어서 고과 점수가 높으면 승진을 하고, 낮으면 자리에 머물거나, 퇴사를 하게 됩니다.

시험과 관련된 한자, 낙방(落榜)과 낙제(落第) 장원(壯씩씩할 장, 元으뜸원)

낙방(落떨어질 락, 榜매 방)

시험에서 떨어지면 흔히 낙방했다고 하고, 좋은 점수를 받지 못하면 낙제했다고 합니다.

과거 시험장에서 답안을 써서 제출하면 사관이 이를 채점을 해서 채점이 끝나면 성적이 우수한 사람을 가려, 합격자 명단을붙였습니다. 합격자 명단이 써진 패나 좋이를 방(榜)이라고 했습니다. 즉, 낙방은 이 방에 이름이 오르지 못하고 떨어졌음을 의미합니다.

낙제(落떨어질 락, 榜차례 제), 급제(及第), 장원(壯元)

낙제도 낙방과 같은 뜻으로, 제(榜)는 1등, 2등 하는 등수를 의미합니다. 낙제는 등수 안에 들지 못하고 등수 밖으로 밀려 떨어졌다는 말입니다. 이와 반대로 급제(及第)가 있습니다. 급제는 등수 안에 미쳤다(及)는 뜻으로 합격자 명단 속에 이름이 들어간 것을 의미합니다.

장원(壯씩씩할 장, 元으뜸 원)

장원은 과거 시험에서 수석을 말하는데, 장원급제(壯元及第)는 수석의 등수에 오른 것을 의미합니다.

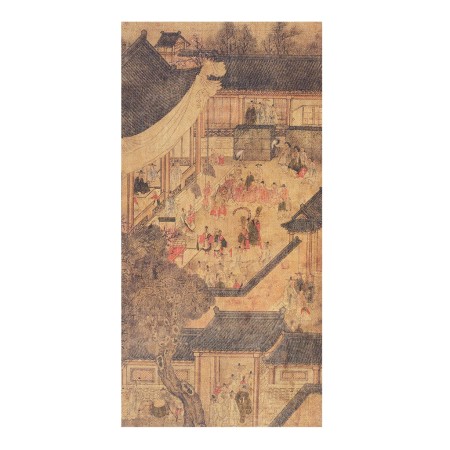

삼일유가(三日遊街)

과거 시험에서 장원 급제한 사람에게 왕은 머리에 *어사화를 꽂아 주고 삼일유가(삼일유가 三日遊街)를 하게 했습니다. 삼일 유가는 말 그대로 사흘 동안 거리를 돌아다니며 채점관과 선배들, 그리고 친족을 방문하는 축하 행사를 의미합니다. 신명 나게 풍악을 울리며 행렬이 앞장서고, 장원 급제한 이는 백마를 타고 의기양양하게 거리를 돕니다. 그러면 아낙네들은 큰 구경이 났다는 듯 나무 위에 올라가 담 너머로 구경을 했습니다.

*어사화(御賜花)

조선시대 문무과에 급제한 사람에게 임금이 하사하던 종이꽃입니다.

급제한 사람의 방을 발표할 때 홍패, 개와 더불어 어사화를 하사하여 복두 뒤에 꽂게 하였습니다. <용재총화>에 따르면, 참대오리 2개를 종이로 감고 비틀어 꼬아서 군데군데에 다홍색, 보라색, 노란색의 꽃송이를 꿰맸습니다. 유물에서 볼 때 어사화는 2개의 대오리 밑부분을 종이로 함께 싸서 묶고, 위로는 대오리가 각각 벌어지도록 했습니다. 이런 대오리를 2조로 하여 맨 아래에는 꽃받침으로 간주되는 커다란 종이를 꽂고 위에는 청,황,홍색의 종이꽃을 여러 개 붙였습니다.

급제한 사람은 이러한 어사화의 한쪽 끝을 복두 뒤에 꽂고, 다른 한끝은 명주실로 잡아매어 머리 위로 휘어넘겨서 입에 물고 삼일유가를 했습니다.(참고-한국민족문화대백과)

시험과 관련된 한자, 난장판(亂場板)

난장판(亂어지러울 란,場마당 장, 板널빤지 판)

난장 또는 난장판이란 말은 엉망진창 즉 뒤죽박죽 어지러운 상황을 의미합니다. 난장은 5일장 또는 7일장처럼 정해진 장날 외에 특별하게 며칠간 임시로 개설한 장입니다. 주로 특산물이 집산되는 시기에 주로 열렸는데요. 이때가 되면 많은 놀이패와 투전꾼, 건달이 모여들고 사기, 도박, 싸움이 일어나는 등 시끌벅적했습니다. 이 무질서한 상황을 난장판이라고 표현합니다. 하지만 난장이나, 난장판은 원래 시장통과 관련해서 나온 말이 아닌, 조선 후기 과거 시험장의 어수선한 분위기를 가리키던 말이었습니다.

난장판의 유래

조선 시대의 과거 시험의 신분 상승의 기회였습니다. 집안의 흥망이 과거 급제에 달렸다고 해도 과언이 아니었는데요. 하지만 시험이 자주 있는 것도 아니었고, 시험날에는 온갖 부정행위가 난무했습니다. 이에 좋은 자리를 차지하기 위해서 주먹패를 동원하는가 하면 좋은 자리를 차지하기 위해 밤을 새워 줄을 서 있다가, 시험장 문이 열리면 한꺼번에 뛰어 들어가는 바람에 실제로 깔려 죽는 사람도 있었습니다.

또한 시험 문제가 사전에 유출되는가 하면, 채점관과 짜고 답안지에 미리 표시를 해 두거나, 답안지 바꿔지기, 대신 써주기, 합격자 바꿔치기등 수많은 부정행위가 있었습니다. 여기에 채점관들도 많은 수의 답안지를 다 보기가 귀찮아 먼저 낸 답안지를 그것도 처음 앞 대목만 보고 1차 채점을 마치기도 했습니다. 그래서 실제로 수험생들이 답안지 첫 대목에도 결론부터 쓰고 일찍 내느라 소동을 떨었습니다. 그야말로 조선 후기의 과거 시험장은 통제 불가능한 난장판이었습니다.

이상 시험과 관련된 한자인 대책, 죽책, 산통, 고시, 고사, 고과, 낙방, 낙제, 장원급제, 난장판(난장판의 유래)에 대한 설명을 마치겠습니다.

[어원.유래] 소나무의 어원과 유래 특성 소나무의 전설

[어원.유래] 소나무의 어원과 유래 특성 소나무의 전설

소나무는 우리 주위에서 쉽게 접할 수 있는 나무입니다. 오늘은 소나무의 어원과 유래, 소나무의 특성과 쓰임새, 그리고 소나무에 얽힌 전설을 알아보겠습니다. 소나무는 사시사철 변치 않는 특

nocturne13.tistory.com

[어원.유래] 꽃게의 어원과 유래 꽃게의 특성 속담과 시

[어원.유래] 꽃게의 어원과 유래 꽃게의 특성 속담과 시

수확의 계절답게 가을이면 여러 햇곡식들과 더불어 전어, 대하처럼 유난히 더 달달해지는 어종들이 있는데요. 오늘은 이들 중에서 '꽃게의 어원과 유래 그리고 특성, 속담과 시를 설명하겠습니

nocturne13.tistory.com

'읽다' 카테고리의 다른 글

| [그림.시] 추사 김정희 그림 세한도. 송수권 정호승 시 세한도 (9) | 2022.11.16 |

|---|---|

| [어원.유래]엿과 엿 먹어라 어원과 유래 종류. 만드는 방법 (23) | 2022.11.10 |

| [어원.유래]누룽지 숭늉 눌은밥의 어원과 유래. 누룽지 숭늉 속담 (16) | 2022.11.09 |

| [브리핑] 소비기한 제도가 실시됩니다. 소비기한과 유통기한 정리 (17) | 2022.11.02 |

| [어원.유래] 트렌치코트의 어원과 유래. 왜 바바리 코트가 되었을까요? (16) | 2022.11.01 |

| [다시 읽는 국어책] 윤선도 오우가 우정과 관련된 사자성어 (15) | 2022.10.31 |